- Lighthouse Foundation

- Themen

- Küsten vor dem Wandel

- Meeresspiegelanstieg

Meeresspiegelanstieg

Verlust von Lebensräumen und Kulturschätzen

> Der Meeresspiegel ist von der letzten Eiszeit bis heute um etwa 125 Meter gestiegen. Das hat auch natürliche Ursachen. Der durch den Menschen verursachte Treibhauseffekt aber verstärkt diesen Prozess. Wesentliche Folgen sind die Wärmeausdehnung des Wassers und das Abschmelzen von Gletschern. Dadurch könnte der Meeresspiegel in nur 300 Jahren um weitere 5 Meter steigen.

Der Meeresspiegelanstieg ist eine der bedrohlichsten Folgen des Klimawandels. Wohl kaum jemand kann sich wirklich vorstellen, wie die Küsten aussehen werden, wenn das Wasser in wenigen Jahrhunderten um mehrere Meter steigt. Die Küsten gehören zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Erde und sind damit besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels. Dort erstrecken sich wichtige landwirtschaftliche Flächen und Städte mit historischen Bauten. Wie wird sich ihr Gesicht verändern? Weltweit versuchen Forscher die Frage zu beantworten, wie schnell und auch wie stark der Klimawandel das Wasser steigen lassen wird. Dabei müssen sie berücksichtigen, dass nicht allein der menschengemachte Treibhauseffekt, sondern auch natürliche Prozesse die Höhe des Wasserstands beeinflussen. Fachleute unterscheiden zwischen:

- eustatischen, klimatisch bedingten, global wirksamen Ursachen, die zu einer Zunahme des Wasservolumens in den Weltozeanen führen (so steigt der Meeresspiegel, wenn nach Eiszeiten die großen Gletscher schmelzen);

- isostatischen, meist tektonisch bedingten Ursachen, die sich vor allem regional auswirken (dazu gehören etwa die Eispanzer, die sich während der Eiszeiten bilden. Durch ihr hohes Gewicht senken sie die Erdkruste in bestimmten Regionen ab, wodurch der Meeresspiegel relativ zum Land ansteigt. Taut das Eis, hebt sich die Landmasse wieder – ein Phänomen, das noch heute an der skandinavischen Landmasse zu beobachten ist).

Der Meeresspiegel unterliegt starken Schwankungen

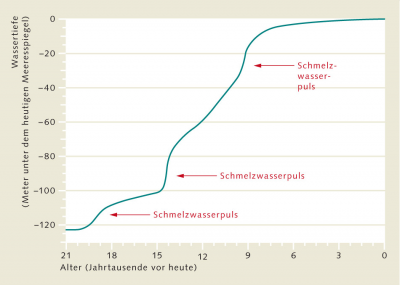

Die Höhe des Meeresspiegels kann sich innerhalb von Jahrhunderten im 10-Meter-Bereich verändern und über Jahrmillionen durchaus um mehr als 200 Meter schwanken. Durch die Eiszeiten nahm die Häufigkeit und Intensität dieser Schwankungen während der letzten 3 Millionen Jahre zu: Während der Kaltzeiten bildeten sich auf dem Festland in höheren Breiten große Eismassen, sodass den Ozeanen Wasser entzogen wurde. Der Meeresspiegel sank global drastisch ab. Während der Warmzeiten schmolzen die kontinentalen Eiskappen ab und der Meeresspiegel stieg wieder stark an. Die letzte Warmzeit, die mit der heutigen Klimaperiode vergleichbar ist, gab es vor 130 000 bis 118 000 Jahren. Damals lag der Meeresspiegel rund 4 bis 6 Meter höher als heute. Danach folgte ein unregelmäßiger Übergang in die letzte Kaltzeit – so war die Erde vor 26 000 bis 20 000 Jahren zum letzten Mal maximal vereist. Damals lag der Meeresspiegel 121 bis 125 Meter tiefer als heute. Dann setzte die nächste Warmperiode ein. Der Meeresspiegel stieg dabei relativ gleichmäßig an. Hin und wieder aber gab es Phasen eines beschleunigten Anstiegs, die durch sogenannte Schmelzwasserpulse ausgelöst wurden. Ursache dafür war das Kalben großer Gletschermassen in der Antarktis und in den vereisten Gebieten auf der Nordhalbkugel. In anderen Fällen liefen riesige Stauseen aus, die sich beim Abschmelzen vor den zurückweichenden Inlandgletschern gebildet hatten. Dieser vergleichsweise starke Anstieg des Meeresspiegels dauerte bis vor etwa 6000 Jahren an. Seitdem hat er sich mit Schwankungen von wenigen Zentimetern pro Jahrhundert nur geringfügig verändert.

Anstieg in kurzer Zeit

Gemessen an den geringen Veränderungen während der letzten 6000 Jahre ist der globale Anstieg des Meeresspiegels um 18 Zentimeter im vergangenen Jahrhundert beachtlich. Allein im letzten Jahrzehnt waren es 3,2 Zentimeter. Das ergaben Pegelmessungen an der Küste im vergangenen Jahrhundert und zusätzlich seit 1993 von Satelliten durchgeführte Messungen der Höhe von Land- und Wasseroberflächen weltweit, der sogenannten Satellitenaltimetrie. Zwar sind diese Zeiträume kurz, dennoch lässt sich an den Messwerten eine deutliche Zunahme der Meeresspiegelanstiegsraten beobachten. Wie stark einzelne Faktoren dazu beitragen, wird von Fachleuten unterschiedlich beurteilt:

- 15 bis 50 Prozent des Meeresspiegelanstiegs gehen auf die temperaturbedingte Ausdehnung des Meerwassers zurück;

- 25 bis 45 Prozent auf das Abschmelzen von Gebirgsgletschern außerhalb der Polarregionen;

- 15 bis 40 Prozent auf das Abschmelzen der Eiskappen auf Grönland und in der Antarktis.

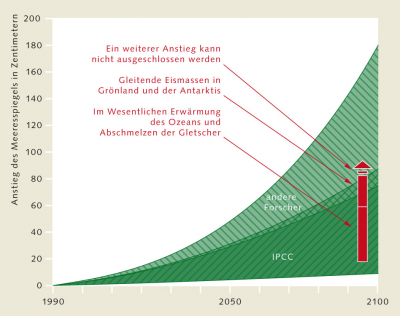

Modelle geben Auskunft

Aus den Messdaten können mithilfe von Modellrechnungen Vorhersagen über den künftigen Meeresspiegelanstieg getroffen werden – so wie beispielsweise im letzten Bericht des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) aus dem Jahr 2007. Dieses Werk ist der zurzeit aktuellste weltweite Klimabericht. Er sagt bis zum Jahr 2100 einen globalen Meeresspiegelanstieg um bis zu 59 Zentimeter voraus. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass die großen Inlandeismassen der Erde (im Wesentlichen die Eismassen auf der Insel Grönland und in der Antarktis) durch die globale Erwärmung stärker abschmelzen könnten. Allerdings zeigen aktuelle Satellitenmessungen von den Rändern des grönländischen Eisschildes, der Westantarktis und der Gebirgsgletscher außerhalb der Polarregionen, dass die Höhe der Gletscher und damit das Eisvolumen schneller abnimmt, als Fachleute bisher angenommen haben. Diese Daten und auch Modellrechnungen lassen erwarten, dass der Meeresspiegel bis zum Ende dieses Jahrhunderts sogar um mehr als 80, eventuell sogar bis zu 180 Zentimeter steigt. Das Abschmelzen der antarktischen und grönländischen Gletscher dürfte sich noch bis weit über das nächste Jahrhundert hinaus verstärken. Die übrigen Hochgebirgsgletscher werden dann bereits abgeschmolzen sein und nicht mehr zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Der wissenschaftliche Beirat der deutschen Bundesregierung prognostiziert einen Meeresspiegelanstieg von 2,5 bis 5,1 Metern bis zum Jahr 2300. Die Werte liegen vor allem deshalb so weit auseinander, weil das Klimasystem träge ist und sich nicht gleichmäßig, linear, verändert. Eine Prognose ist deshalb unsicher. In jedem Fall wird sich der Anstieg des Meeresspiegels zunächst langsam beschleunigen. Legt man die heutige Anstiegsrate zugrunde, würde sich bis zum Jahr 2300 ein Meeresspiegelanstieg von nur knapp 1 Meter ergeben. Der heutige Anstieg ist jedoch eine Reaktion auf eine durchschnittliche globale Erwärmung von gerade einmal 0,7 Grad Celsius während der vergangenen 30 Jahre. Der IPCC-Bericht aber sieht für die Zukunft eine deutlich größere Temperaturerhöhung um 2 bis 3 Grad Celsius voraus. Damit könnte der Meeresspiegel weltweit künftig tatsächlich so stark steigen, wie vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung vorausgesagt.

Wie bei den Klimaschwankungen in der jüngeren Erdgeschichte werden sich auch bei der gerade stattfindenden globalen Erwärmung die Temperaturen in den Polargebieten stärker als im globalen Mittel erhöhen und damit den Meeresspiegelanstieg entscheidend beeinflussen. Die stärkere Erwärmung in höheren Breiten wird durch die Abnahme der Albedo, der Rückstrahlung des Sonnenlichts, verursacht: In dem Maße wie die hellen, stark reflektierenden Meereis- und Gletscherflächen schrumpfen, dehnen sich die dunklen Boden- und Meeresoberflächen aus, die das Sonnenlicht deutlich stärker absorbieren. Sollten die Festlandeismassen in Grönland und der Westantarktis weitestgehend abschmelzen, könnte der Meeresspiegel im Laufe von 1000 Jahren im Extremfall sogar um 20 Meter steigen. Vor allem in der Westantarktis werden die randlichen Gletscher durch Fließvorgänge instabil, sodass sie Druck auf die vorgelagerten, auf dem Meer ruhenden Schelfeismassen ausüben. Das mit dem Festland verbundene Schelfeis kann dadurch teilweise aus seiner kontinentalen Verankerung brechen. In letzter Konsequenz verstärkt sich das Kalben der Gletscher, weil das Hindernis Schelfeis fehlt. Darüber hinaus können selbst bei geringem Meeresspiegelanstieg randliche Festlandeismassen in großen Mengen abbrechen, weil sie vom steigenden Wasser unterspült werden.